古くに建てられた物件の中には「再建築不可物件」というものがあります。

再建築不可物件はその名の通りで、現状建っている建物を解体し、再度新しい建物に建て替えることができません。

- 再建築不可物件はどのような理由で生まれるか

- 再建築不可物件でも物件を建てられるようにする方法

- 再建築不可物件を売却した当協会の相談事例

再建築不可物件になる理由とは?

建物が再建築不可物件となるのは、いくつかの理由があります。

一見複雑に思える理由が多いですが、仕組みさえ理解できれば、図面を取得することにより、簡単に再建築不可物件を見抜くことが可能です。

- 道路に接している敷地が2m未満

- 敷地が道路に接していない(袋地)

- 建築基準法上で規定された道路に接していない

- 路地部分の長さが規定外

①道路に接している敷地が2m未満

建築基準法第43条には「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」という規定があります。

- 規定が設定された理由

- 敷地の接道部分が2m未満だと、火災などの緊急時に車両が通れず、大変危険なため。

散見される違反のケース

しかし、建築基準法が制定された1950年以前に建てられた建物では、接道義務違反であるケースが散見されます。

実は、本コラムを書いている私のおばあちゃんの家も、接道義務を果たしていない再建築不可物件です。

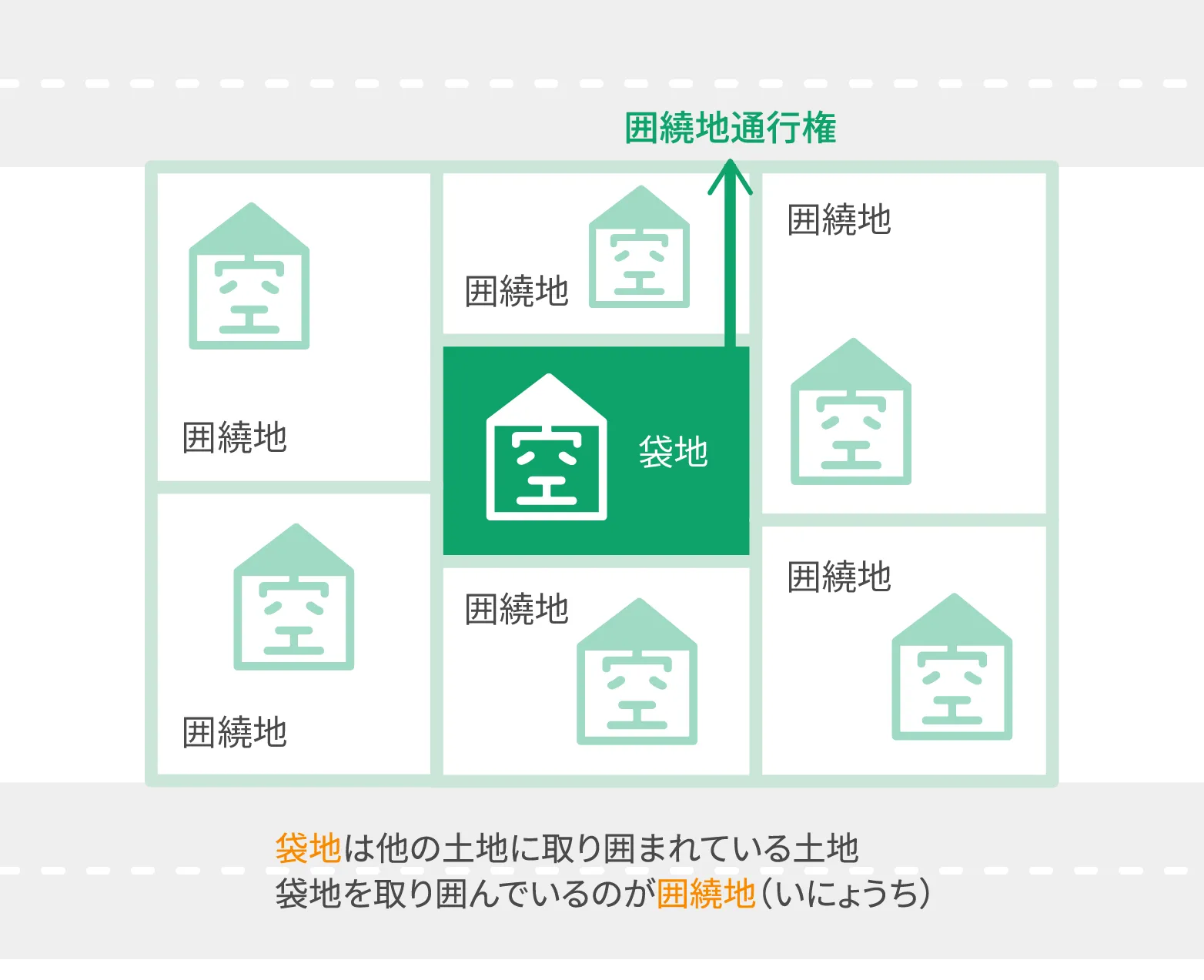

②敷地が道路に接していない(袋地)

上記で触れた「接道が2mないケース」と異なり、ここで紹介するものは「そもそも接道すらしていない」というケースです。

敷地の周りを他の土地で囲まれている等の理由で、そもそも道路に接道していない敷地(袋地)も再建築不可となります。

- 準袋地

- 河川や水路、海によって道路と隔てられている土地、崖によって道路と激しい高低差がある土地。

同様に再建築不可となります。

③建築基準法上で規定された道路に接していない

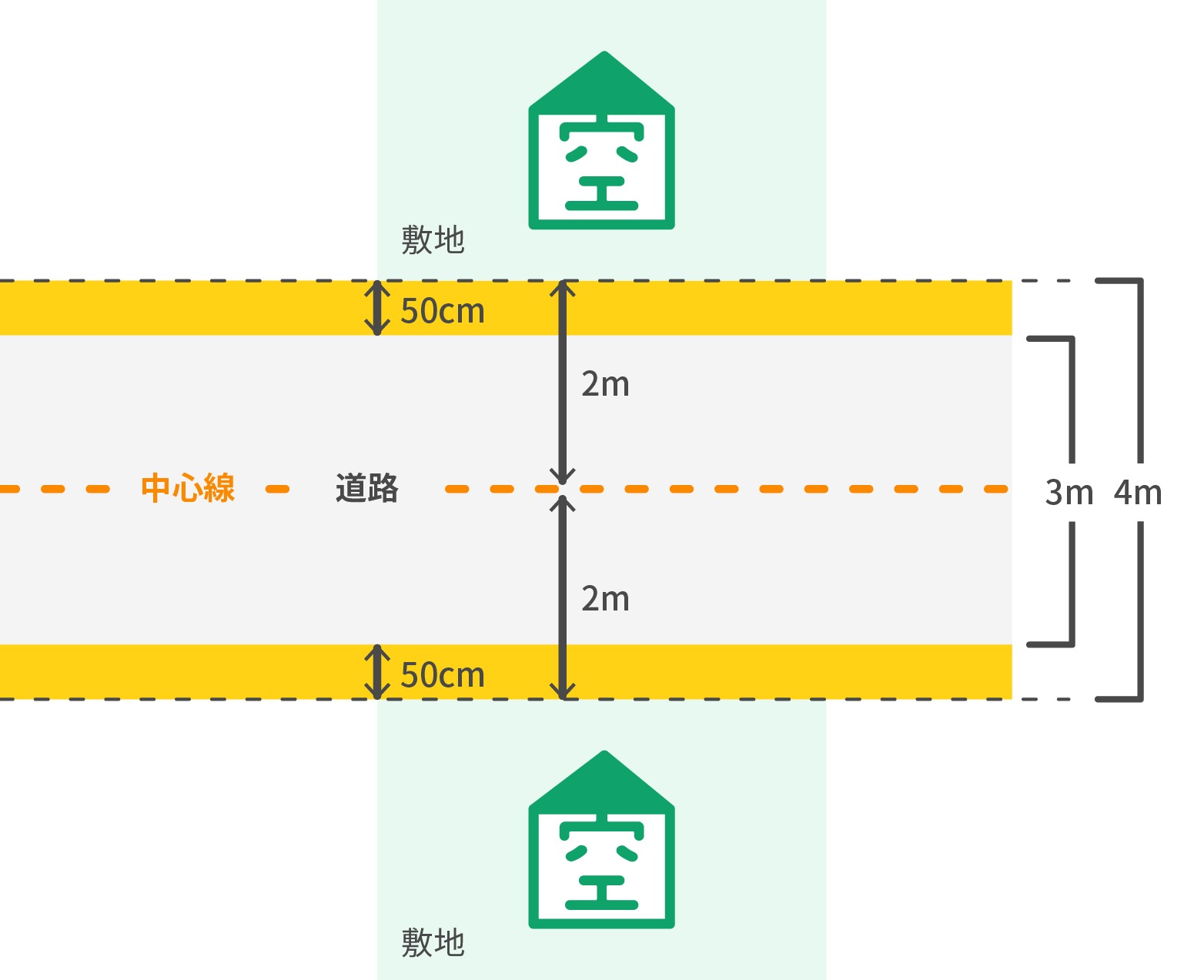

たとえ接道が2m以上あったとしても、その道路が建築基準法上のものでなければ、再建築不可となってしまいます。

- 建築基準法上の道路とは

- 同法の中で「道路とは幅員4m以上のものをいう」と規定しています。

原則、幅が4m以上なければ、建築基準法上の道路として認められません。

建築基準法上の道路の例外

ただ例外も定められており、幅員4m未満の道路であっても、特定行政庁の指定を受ければ、建築基準法上の道路としてみなされるという規定があります。

この指定を受けた道路を二項道路といいます。

- 接道している道路が二項道路の場合

- 道路幅員を4mになるようセットバックさせれば、再建築も可能です。

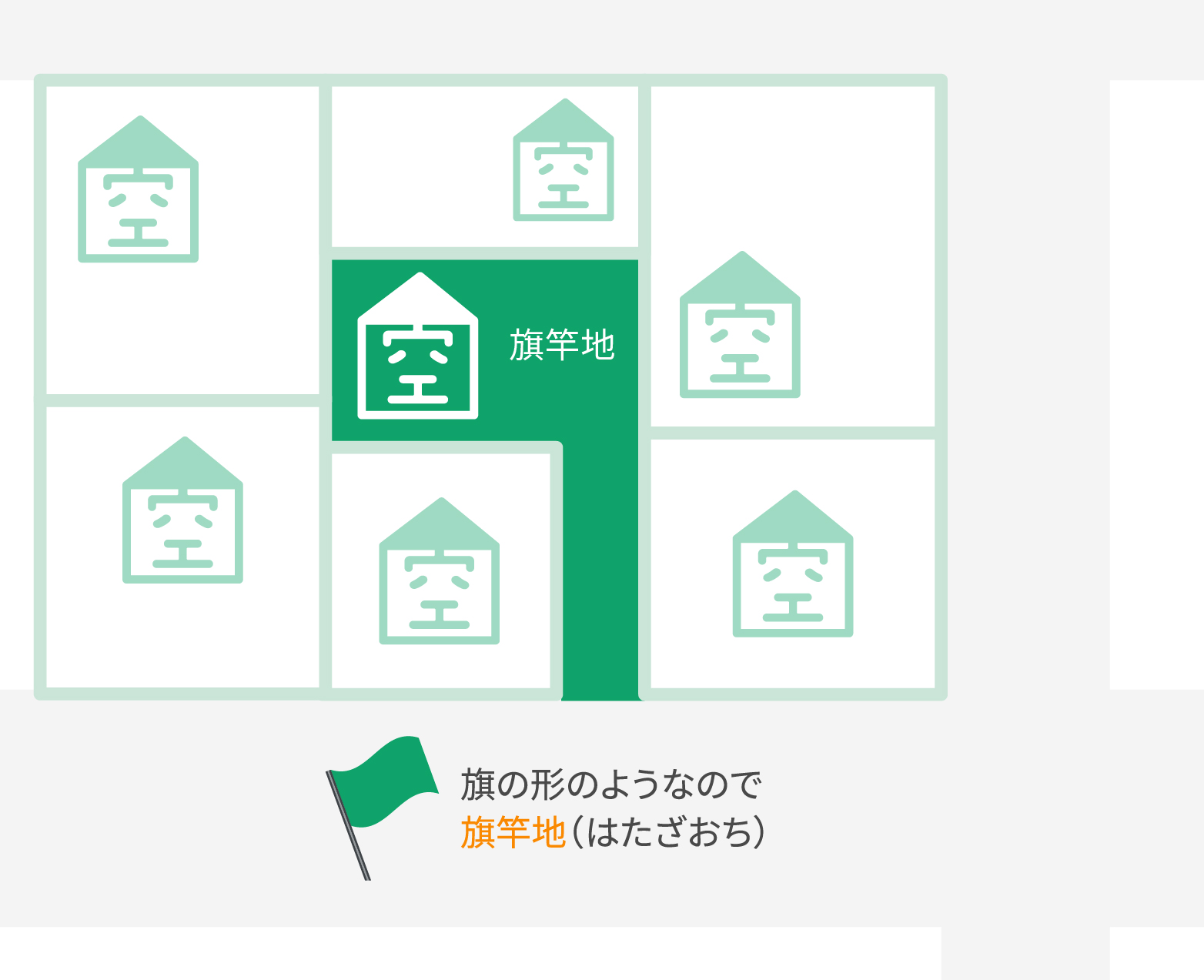

④路地部分の長さが規定外

- 旗竿地とは

- 接道部分から細い路地が伸びている敷地のこと。

旗竿のような形をしているので、そう呼びます。

幅員4m以上の道路に2m以上接していても、路地の長さが規定外だと再建築不可となってしまうことがあります。

例えば東京都でしたら、「敷地の路地状部分の長さ」「路地状部分の必要幅員」は以下と定められています。

- 路地の長さが20m以下 → 2m

- 路地の長さが20m以上 → 3m

【解決事例】東京都葛飾区の再建築不可の空き家を2,500万円で売却

当協会にご相談いただいた「再建築不可物件の不動産売却」の解決事例をご紹介いたします。

こちらの案件は、再建築可能にし、売却に至った経緯をお話しします。

| 所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目 |

| 交通情報 | 京成本線堀切菖蒲園駅より徒歩20分 |

| 接道 | 一方に接道あり |

| 成約価格 | 2,500万円 |

| 成約㎡単価 | 33万円 |

| 成約坪単価 | 110万円 |

| セットバック工事 | 30万円 |

| 売却益 | 2,470万円 |

相談の概要

- 相続してから5年経っている空き家を手放したい

- 2年前に不動産会社に相談した時には、再建築不可物件なので「価格は期待しない方がいい」と言われた

- 家庭の事情で、売却について進められなかったため断念

担当相談員による電話でのヒアリングから2日後、協会が提携している不動産会社スタッフと現地調査にお伺いしました。

結果、その空き家は住宅街にあり、接道義務を果たしておりませんでした。

相談結果:セットバックをした

相談を重ねた結果、「セットバック」を行ない、接道を広げることによって再建築可能な物件にしました。

セットバックにかかった費用

セットバック工事にかかった費用は、30万円でした。

以下も合わせた相場は、30~80万円といわれています。

- 土地測量費(境界確定測量・現況測量)

- 宅地と道路用地の分筆登記

- 道路用地部分の仮整備費用

今回の相談者様の場合、隣地との境界が定まっていなかったため確定測量を行なう必要がありました。

道路整備について

その後、工事した部分を道路として利用できるように整備されます。

- 整備に伴う舗装費用

- セットバックした敷地面積によって変わり、1㎡あたりで約5,000万円です。

もし重機を使う場合は、搬入運搬費用などもかかるので、高くなります。

買い手がつくまでにかかった期間

当協会と提携している不動産会社にて売り出したところ、約3ヶ月半で買い手がつきました。

2年前に相談した不動産会社ではとても感触が悪かったそうで、「軽いトラウマになっていた」とお話されていました。

今回、当協会からご案内した不動産会社担当者のフットワークの軽さや人柄、熱心な売却活動についてご好評いただきました。

再建築可能な物件にしたことによって、購入のハードルが下がっただけでなく、マッチする不動産担当者をおつなぎすることができて良かったです。

再建築不可か分からない方は…

もしお持ちの不動産が再建築不可物件の方や、「再建築不可なのかわからない」方は、以下からお気軽にご連絡いただき、プロによる無料の現地調査を受けてみることをおすすめします。

再建築不可物件を再建築可能にする方法

再建築不可となってしまう理由は、道路形状や敷地形状によるものが大きく、一度再建築不可になったものを再建築可能にするのはなかなか難しいと思いますが、不可能ではありません。

ここからは、再建築不可物件を再建築可能にする方法を紹介していきます。

①セットバックをする

そんな場合に、道路幅員が4mになるようにセットバックすることで再建築可能になる場合があります。

②隣地を購入する

旗竿地や袋地が理由で再建築不可となっている場合、隣地を購入することで解決する場合があります。

- 旗竿地の場合

- 敷地よりも道路側にある土地を購入して一体化すれば、接道部分を2m以上確保できます。

- 袋地の場合

- 取り囲む土地の一部を購入して、敷地から道路へ直接出られるようにします。

- その他

- 土地の一部を所有者から借り受けて通行する権利を確保することにより、接道義務を満たすというのも有効です。

③建築基準法第43条のただし書きを申請する

建築基準法第43条第2項に規定されるただし書きを活用すれば、土地形状の変更や私道の負担をともなわず、再建築が可能となります。

- 建築基準法適用外の幅員4m以上の道路に2m以上接する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの

- 周囲に広い空地があるなど国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が支障なしと認め、建築審査会の同意を得て許可したもの

申請方法

「ただし書きの申請方法」は自治体によっても異なりますが、多くの場合は、

各自治体の都市計画窓口で事前相談を行なった上で、特定行政庁へ書類を提出した後に審査を受けます。

審査を通過した際には、再建築する建物の建築確認申請も行う必要があります。

まとめ

再建築不可物件は活用が難しいといわれており、「手放すのが難しい」とお思いの方もいらっしゃいます。

しかし、以下のような活用方法もありますので、再建築不可物件をお持ちの方はご連絡ください!

- 戸建て賃貸物件にする

- 駐車場や駐輪場にする

- 自動販売機を置く

- 隣地を購入するか借りる

- 家庭菜園として活用する

- 現在、無料の空き家現地調査を実施中!

- 空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて、最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。