空き家の解体を検討する上で気になる、解体費用問題。

肝心の費用ねん出に頭を悩ませる方も多く、空き家の放置問題の一因でもあります。

今回は解体費用について、以下を解説します。

- 家の解体費用相場と見積もりが決まる要素

- 解体費用がなく空き家を解体できない場合の対処法

- 家の解体費用ねん出のための方法

- 空き家の放置リスク

- 30坪の家の解体費用例

- 解体費用がない時に使える補助金制度

家の解体費用相場と見積もりが決まる要素

実際は坪数などにより変わりますが、一軒家などの解体費用の相場は約100万円~300万円ほどかかります。

これに諸費用を加味し、解体費用はおおよそ以下の金額になります。

- おおよその家の解体費用

- 木造:約4~5万円/坪

- 鉄骨造:約6~7万円/坪

- 鉄筋コンクリート造:約6~8万円/坪

しかしながら、家の解体費用が決まる要因には上記の坪数+4つの要素が主に影響します!

このため、必ずしも相場通りにならない場合も多くあります。

増えるも減るも解体費用に影響する次の4つの要因について、それぞれ確認しておきましょう。

- 解体費用に影響する4つの要素

- 立地

- 家の解体費用ねん出のための方法

- 付随する工事費用

- 解体業者

構造

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった基本の建物構造に加え、平屋(1階建て)、2階建てというように、住宅の階数の違いによっても解体費用は上下します。

一見、平屋より2階建て住宅の費用ががかかるのではと思うかもしれません。

しかし、坪数が同じであれば1階建てより2階建ての方が解体費用が安い傾向があります!

- 屋根や基礎部分の解体に費用がかかるため

- 30坪の住宅の場合、2階建てであれば単純に屋根や基礎部分が15坪になるため、その文解体にかかる手間が少なくなる

これにプラスアルファで地下室がある場合には、特殊な重機や埋め立てが必要になるため、解体費用は大幅に増えることを念頭に入れましょう。

立地

次に立地です。

家がどこに建っているかも、解体費用に影響します。

次の条件に当てはまる土地に建っている場合、解体費用が増す傾向があります。

- 住宅が隣地と近い

- 重機が入れないほど土地が狭い

- 接している道路が狭い

こうした条件のもとに費用が増えるのは、

土地が狭いことにより敷地内に重機が入る余地がないことや、作業スペースに足場が設置できないといったことから手作業での作業が増えることで、人件費がかかります。

また、道路が狭い場合は交通整理を行なう人員が必要になります。

付随する工事費用

次に付随する工事費用によっても影響します。

古い家屋には有害物質であるアスベスト(石綿)が使われているケースがあります。

人体有害物質であることが認められ、2012年から使用を全面禁止されています。

アスベストは解体時に特殊な処理が必要であるため、解体費用が増える要因になります。

加えて、以下も別途費用がかかります。

- 玄関周りの樹木やブロック塀などの外構撤去

- 浄化水槽がある場合の撤去

厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」では、アスベスト調査や除去工事に補助金制度があることが紹介されています。

自治体によっても要件が変わるので、是非チェックしましょう!

関連記事

解体業者

また、解体業者によっても解体費用はかなり差が出ます。

- 繁忙期である12月や3月を避ける

- 手間がかかっても2~3社に相見積もりをとる

解体業者複数社に相見積もりをとることで、数十万円安く抑えることも可能です。

しかし、複数社と連絡をとったり、現地見積もりに立ち会いながらお断りの連絡も入れることは、手間や心的ストレスの負担につながります。

30坪の家の解体費用

30坪の家の解体費用は、木造住宅で約100万円~150万円が相場になります。

30坪というとだいたい100㎡くらいの面積があり、一般的なファミリータイプの戸建てとしてのスペースがある住宅です。

一般的な戸建て住宅は30坪前後で、3LDKから4LDKの間取りがつくられます。

解体費用の算出方法

まず解体費用は坪単価がベースとなっており、一般的な解体費用は以下で求めることができます。

- 解体費用の算出方法:

- 物件の坪数 × 解体費用の坪単価

- ここでいう坪数とは敷地面積ではなく、建物の延床面積です。

また建物の構造により、解体費用の坪単価が変わってきます。

構造ごとのおおよその目安となる坪単価は次のようになっています。

- 構造ごとのおおよその坪単価

- 木造:約4~5万円/坪

- 鉄骨造:約6~7万円/坪

- 鉄筋コンクリート造:約6~8万円/坪

ただし、これはあくまでも相場であり、以下要素で変わるため注意しましょう。

- 立地

- 家の老朽具合

- 残置物の量

- 地域ごとの違い

解体業者ごとに費用の差がありますが、これは地域によって坪単価が違うためです。

付帯工事費用の金額

また、建物の付帯工事費用の目安として、次の金額になっています。

- 付帯工事費用の目安

- アスベスト撤去費用:2万円/㎡~8.5万円/㎡(処分面積300㎡以下)

- 外構撤去費用:樹木:1万円~5万円/本

- ブロック塀:2千円~3千円/㎡

- 浄化槽撤去費用:5万円~10万円

上記の費用目安は、あくまで概算です。

業者に解体を依頼する際は、必ず相見積もりをとりましょう。

解体費用がない!補助金制度の活用

こんな場合に活用できる手として、自治体の補助金や金融機関での解体ローンがあります。

クレジットカードや分割払いに対応している業者は少なく、使えたとしても現金一括とは違い、金利が発生します。

いずれにしても多額の費用が発生するため、補助金や解体ローンを活用することで、大幅に負担が軽減されます。

家の解体費用に補助金が出るか検討

まずは、解体したい家がある自治体による補助金を調べましょう。

自治体によっては、空き家の解体費用を受給できる場合があります。

居住環境の整備や地域活性化を図るため、国土交通省から「空き家再生等推進事業」を施行しており、国から各自治体へ費用を一部支給しています。

事前申請が必要な場合もあるため、解体前に必ずお住まいの自治体の補助金や助成制度を確認し、必要な時期に申請手続きをしましょう。

このときに余裕をもったスケジュールを組むことをおすすめします。

補助金を利用できる自治体の数はまだまだ少ないですが、自治体による審査を通過すると補助金を利用できます。

- 補助金の審査内容例

- 空き家の老朽具合

- 周辺への危険性

混みあっている場合はさらに日数を要することも加味しつつ、余裕をもって予定を組みましょう。

きんがくは自治体によってバラつきがありますが、補助金の上限は100万円が目安ですが、そのうちのいくら利用できるかは自治体の公式ホームページから確認してみましょう。

解体費用ローンを組めることも!

- 解体後に新築工事をする場合、解体費用を新居の住宅ローンに組み込むことができます。

- 一方で、売却を前提に取り壊す場合、フリーローンや空き家の解体ローンが利用できます。

- フリーローンとは

- 利用目的が定められていないローンのことで、資金の使い道が自由です。

- 無担保で保証人が不要なフリーローンも数多く存在します。

- 銀行でも取り扱っているケースが多いですが、低金利であっても審査が厳しい点にはご留意ください。

これに対し、空き家の解体ローンとは解体費用に利用できるローンのことです。

- 解体ローンとは

- 地域の銀行が、空き家の除去による地域活性化をねらいに取り扱っていることが多いです。

- 無担保で保証人が不要、低金利、審査が通りやすい点も特徴です。

- 審査方法は住宅ローン同様、融資を申し込み、審査を受けて通ったのちに融資を受ける流れとなります。

空き家解体ローンを検討する場合、以下の点にご注意ください。

- 地域の金融機関によって何をもって「空き家」とみなすか、空き家の定義が違う

- 売却前の解体は適用外

空き家の放置によるリスク

最後に、空き家を所有していることによるリスクを解説します。

近隣住民に迷惑がかかる

長年放置した空き家には木や雑草が生い茂り、建物自体も劣化していきます。

- 人が建物に常時いないことから、空き巣に狙われやすくなる

- 廃棄物やゴミを不法投棄される

- ホームレスが住みつくケースもある

なかには、「知らぬ間に空き家にすみついていたホームレスが変死したため事故物件になった」というショッキングな事態すらあるのです。

このショッキングはかなりのものですね…。

こうしたトラブルリスクが高まった結果、近隣住民に迷惑をかけることになります。

管理にもかかる手間とコスト

近隣住民に迷惑をかけないためには空き家を定期的に訪問し、適切に管理する必要があります。

ただ、相続では遠方にある空き家を受け継ぐ場合もあります。

この場合、以下のような手間やコストがかかります。

- 定期的に訪問し管理するための交通費・道具代

- 移動時間や掃除、草刈りなどの手間

- 外壁などの修繕が必要な場合の修繕費

- ゴミなどが捨てられている場合の片付け

固定資産税が増える可能性も

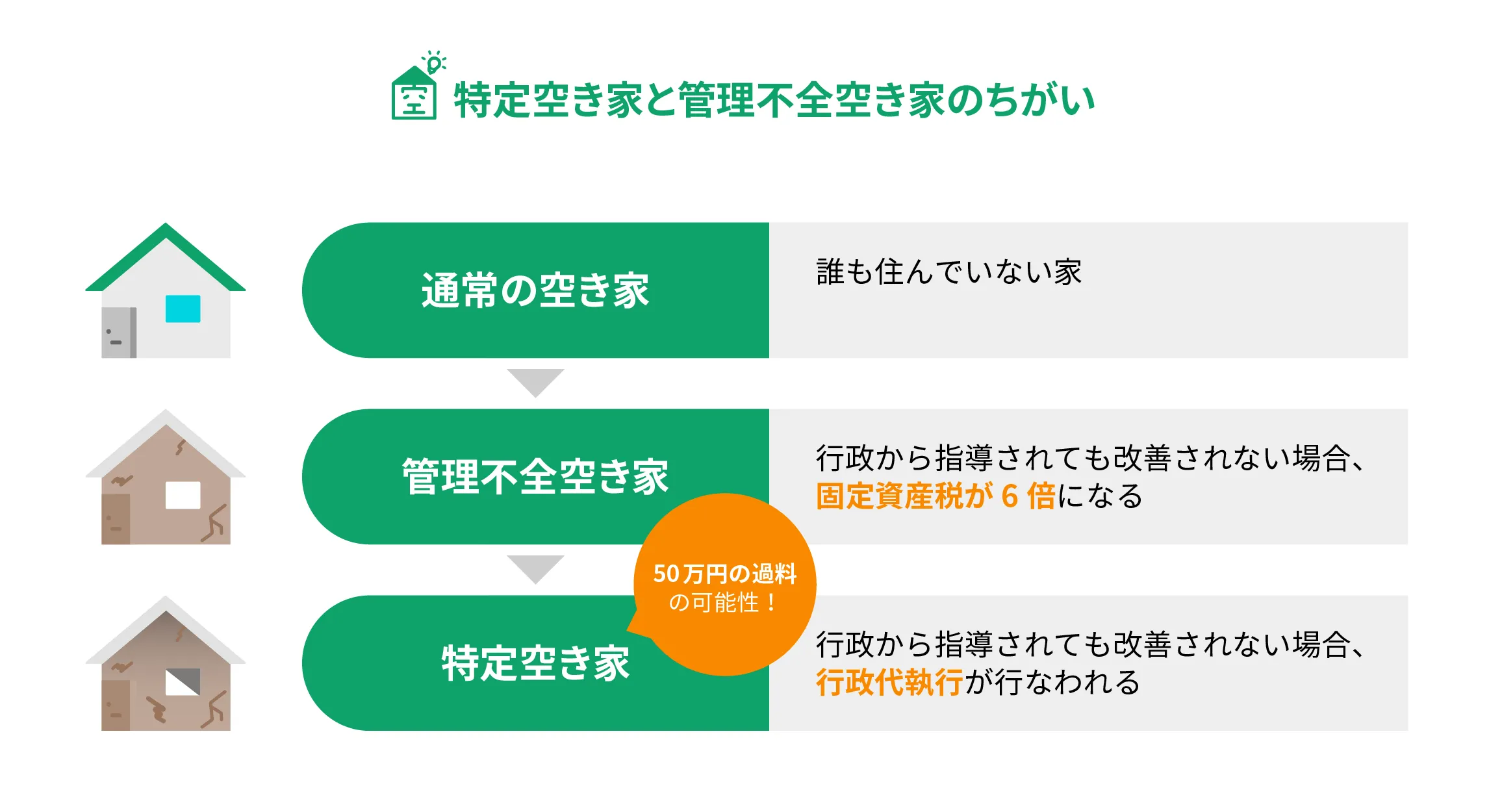

また、放置しておくと、固定資産税が上がる場合もあります。

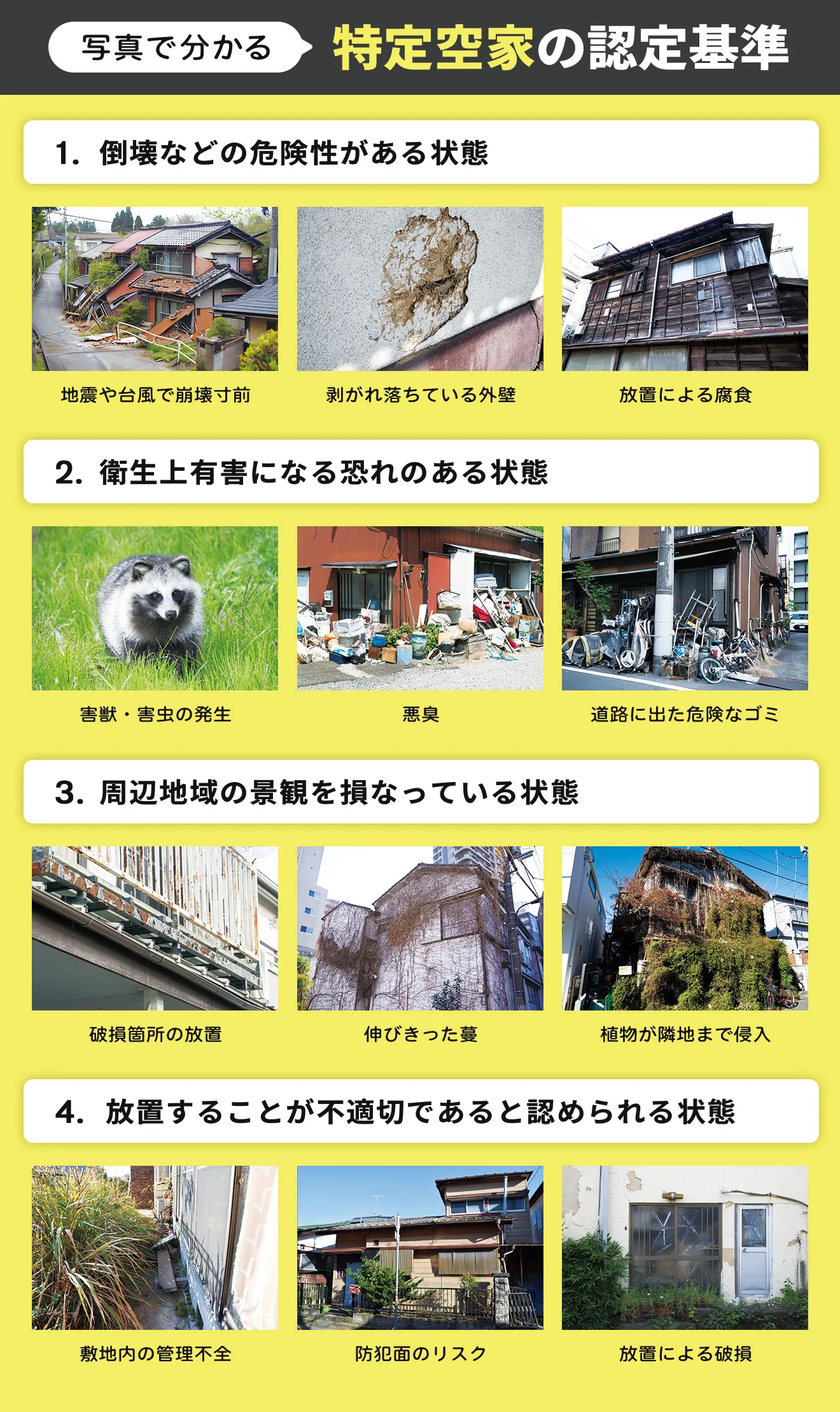

空き家のうち、倒壊の可能性がある家やゴミだらけなど衛生面で周辺に深刻な影響を与える家は、「管理不全空き家」や「特定空き家」として指定されます。

指定される要因は以下の通りです。

- 管理不全空き家とは

- 1年以上誰も住んでいない状態の家で、今後もそのままの状態でいると「特定空き家」に指定されるおそれのある空き家を指します。

管理不全空き家に指定されたのち、自治体から指導や勧告を受けたにもかかわらず無視すると、固定資産税の「住宅用地の特例」が解除されるのです。

しかしながらこの「住宅用地の特例」による税金軽減が適用されなくなると、更地と同じ課税がされ固定資産税が上がることになります。

管理不全空き家は特定空き家の前段階であると考えましょう。

まず空き家の放置で、ろくなことはありません!!!

解体前にありがちなお悩みもまるごと解決しませんか?

本記事でご紹介したように、空き家の解体には、自治体からの助成もあるものの多額の費用がかかり、かつ放置することによって損害賠償責任に発展するケースもあります。

管理の手間やコスト、近隣トラブル、自治体からの勧告など気になることも多いですよね。

当協会にご連絡いただければ、専門家100社以上と連携しており、無料相談や一括見積、実際に解決するまでの無料サポートなど窓口ひとつで解決できます。

少しでも負担に感じることがある方はご連絡ください!