この記事は6分で読めます

- この場合、特定空き家に指定されるのだろうか?

- 自分のもっている家も指定されるかもしれない

以上のように、相続で所有した家を空き家対策特別措置法と照らし合わせたとき、不安が出てきます。

家の持ち主になり、特定空き家に指定されることで科せられる罰金や、6倍に跳ね上がる固定資産税のことで気が気ではないという方も多いでしょう。

今回は特定空き家に指定される理由や予防策を解説します。

そもそも特定空き家とは?空き家との違い。

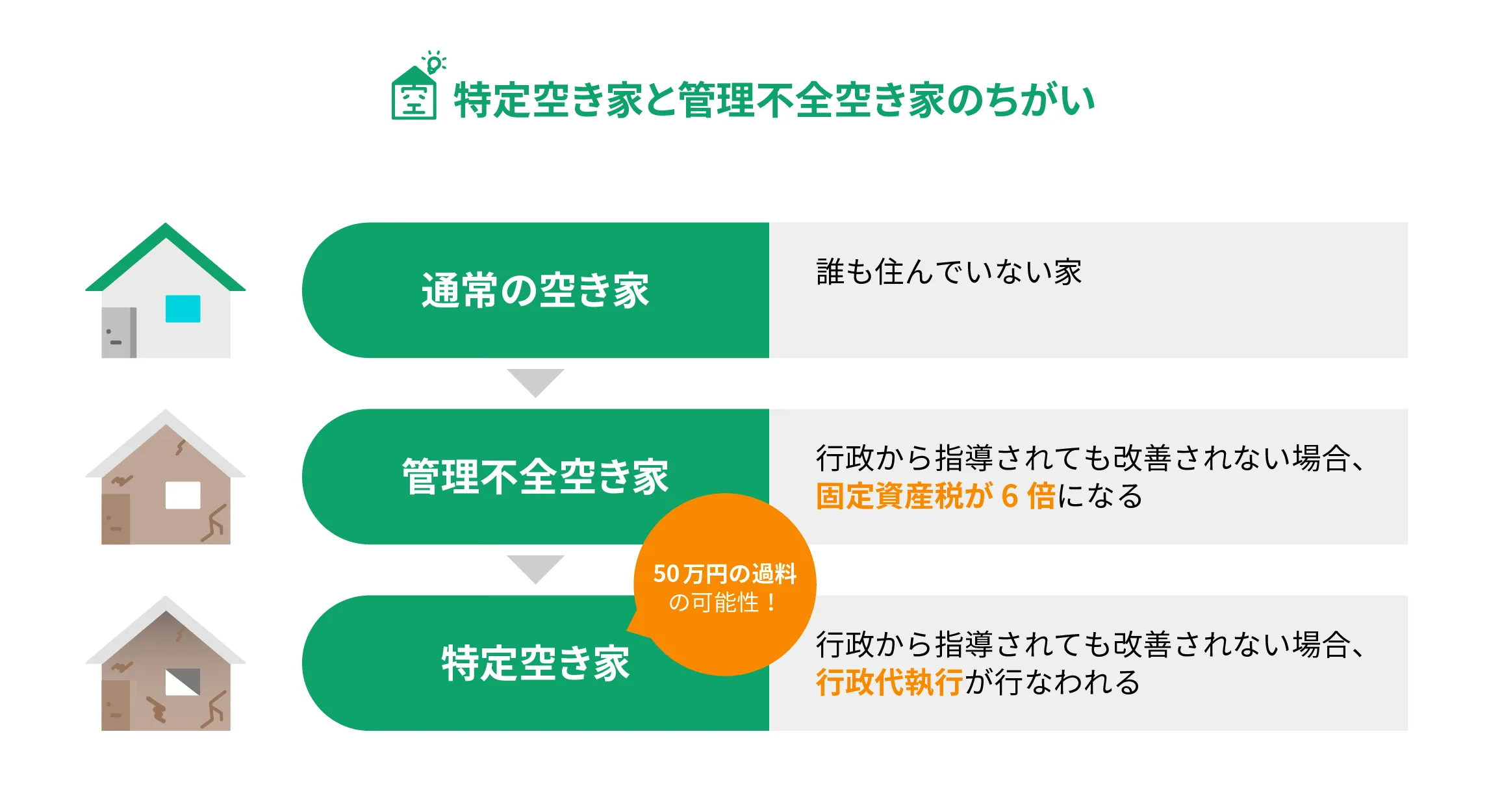

空き家とは長期間にわたり人が住まない、使われていない建物のことですが、「管理不全空き家」と「特定空き家」の二つに分類されます。

空き家かどうかの判断基準は、以下などがあげられます。

- おおむね1年間くらい家屋への出入りがない

- 電気やガス、水道などが使われていない

- 所有者の住所が違う場所にある

しかし、空き家といっても管理が行き届いており、きれいな状態に保たれていれば問題はありません。

街中で庭や全体が荒れ放題の家を見かけたことはありませんか?

以下の参考写真のように、長いこと手入れがされず、ときにゴミ屋敷などといわれる状態になってしまった家屋もあります。

こうした空き家は景観だけでなく、安全面、衛生面、治安面などあらゆる問題を引き起こし、周りに迷惑をかけます。

増え続ける空き家が社会問題となった背景を受け、2015年、施行されたのが「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空き家特措法」)でした。

国がこうした空き家を「特定空き家」として指定し、所有者に改善を求めるための法律を定めたわけです。

さらに2023年には法律が改正されました。

空き家特措法施行後も行政代執行などの措置は増加傾向にあり、市町村の対応に限界があったためです。

空き家特措法改正により、空き家所有者に対して以下対応が強化されることとなりました。

- 市町村が合理化に伴った活用を促進する

- 管理不全空き家を新設

- 「行政代執行」といった特定空家への対応が強化

市町村に特定空き家の所有者への報告徴収権が与えられ、特定空き家への勧告・命令が円滑に行えるようになったわけです。

これまでは裁判所の確定判決が必要だった代執行が、緊急時には手続きをせずにできるようになったことも、大きな改正点です。

これまでは空き家の代執行や費用徴収に手間暇がかかっていましたが、命令以降の動きが早くなります。

改善しなければ過料を徴収したり、解体処分と処分に向けての対応スピードが早くなったということです。

このように、改正により空き家の早期発見と予防、対応強化などが図られています。

特定空き家の1つ前の段階が管理不全空き家といえるでしょう。いわば特定空き家予備軍です。

管理不全空き家と見なされる要因として、以下の点が挙げられます。

- 環境、衛生に悪影響をもたらしている状態

- 安全性が疑われる状態

- 地域コミュニティや不動産価格に悪影響があると見なされる状態

- 犯罪数が増える可能性

倒壊するおそれのある家やゴミだらけの家などは近隣住民だけでなく、地域全体に悪影響をもたらしてしまいます。

こうした家を管理不全空き家と見なすことで行政を介入しやすくし、早期改善を図る目的があります。

しかし、法改正からまだ間もないため、明確な基準は示されていない状態です。

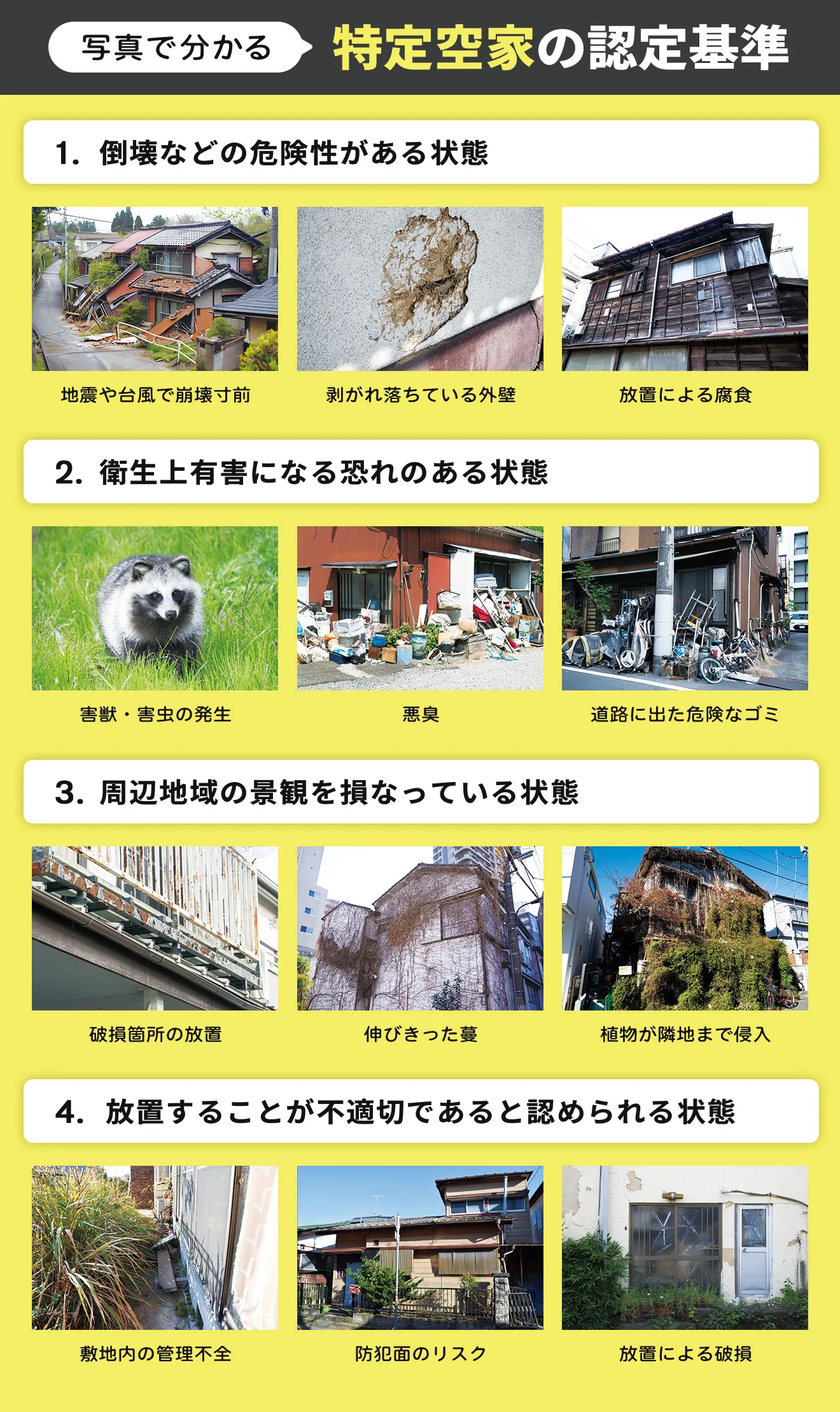

空き家特措法では、以下の状態と見なされる空き家を「特定空き家」と定義しています。

- そのまま放置すると倒壊のおそれなど著しく保安上危険となる状態

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

これらの条件をもとに、特定空き家の参考イメージをご紹介します。

特定空き家のイメージ写真

管理不全空き家と見なされる要因と似ていますが、とりわけ特定空き家となると単なる空き家では済まない社会的な問題を孕んでおり、特定空き家と見なされるともっと重い罰則を科せられます。

特定空き家は誰が決めるのか?

先に述べた「倒壊のおそれ」「衛生上の問題」「治安の問題」「周りへの影響レベル」などを考慮して、市町村(地方自治体)が判断します。

各市町村は空き家特措法に基づき、「空き家等対策計画」を作成します。

現在、全国の市町村のうち8割以上の市町村で対策計画が策定され、以下の事項をさだめています。

- 空き家の実態調査方法

- 利活用の促進

- 特定空き家に対する措置

- 住民からの相談対応

対策計画に基づき、各市町村は空き家を調査し、実態把握を進めていきます。

特に問題のある空き家を発見すると特定空き家に認定するというわけです。

特定空き家指定後のプロセス

特定空き家に指定されると以下のプロセスを辿り、事が進んでいきます。

- 空き家の調査

- 特定空き家等に指定

- 助言や指導

- 勧告

- 命令

- 行政代執行

特定空き家に指定されると、まず市町村は所有者に空き家を適切に管理するよう助言や指導を行ないます。

それでも改善が行なわれない場合は、市町村は書面で勧告をし、勧告を受けると空き家の敷地は翌年から税金の特例を受けられなくなります。

命令を出されてもなお空き家の状況が改善されない場合、ついには市町村が「行政代執行」できることになります。

- 行政代執行とは

- 特定空き家の持ち主に代わり、市町村が強制的に家の解体などをし、その費用を持ち主から徴収することです。

なお、行政代執行に加え、空き家等特別措置法では「略式代執行」も認められています。

- 略式代執行とは

- 特定空き家の持ち主が不明な場合や、持ち主は分かっているが連絡がとれない場合などに、市町村が特定空き家の解体をすること。

これは、緊急性があるにも関わらず、特定空き家の所有者が分からないため解体ができないことにより周辺に損害を与えることがないよう、行なわれます。

例えば道路に張り出し、越境しているものの木の枝などを切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家を解体できるというわけです。

家の持ち主に何度も改善を要求しているにもかかわらず持ち主が対応してくれない場合、市町村が強制的に敷地内に立ち入り、必要な措置をするというものです。

これらの適正管理は本来、空き家所有者の責任です。

放置しておけば、市町村が勝手に何とかしてくれるだろうと考えるのは間違っています。

行政代執行は、空き家の持ち主にとって何のメリットもないためです。

関連記事

指定後、本当に固定資産税は6倍になるのか?

インターネットで少々調べるだけでも、空き家の放置で税金が6倍という情報を目にします。

これは一体、どういうことなのでしょうか?

通常、不動産を持っていると毎年固定資産税がかかりますが(市街化区域内にある土地には都市計画税)、これは人が住まない空き家も同じです。

- 固定資産税・都市計画税は誰かかる税金?

- 居住者がいる・いないに関わらず、いずれも家や土地などの固定資産を持っている人に課せられる税金です。

- 人が住んでいない空き家にも同様に課せられます。

各市町村が税額を算出し、不動産の持ち主に納税額を通知します。

- 固定資産税の算出方法:

- 課税標準額(固定資産評価額)× 1.4%(標準税率)

- 都市計画税の算出方法:

- 課税標準額(固定資産評価額)× 最高0.3%(制限税率)

これらの固定資産税・都市計画税について、「固定資産税等の住宅用地特例」制度により、税金が安くなります。

住宅用地特例の条件は「住宅が建っていること」であるため、空き家もこの軽減措置の対象となります。

しかし、特定空き家に指定されて前述の勧告を受けると、翌年からこの特例措置がなくなってしまい、土地は「非住宅用地」として課税されることになります。

固定資産税が約4倍、都市計画税も約2倍に跳ね上がってしまうのです。

空き家が特定空き家に指定されたあとに市町村から勧告を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係で固定資産税がおおよそ更地状態と同等のMAX6倍になる場合があります。

これが、よく見聞きする「空き家の放置で税金が6倍」という情報の正体です。

特定空き家に指定されないために

空き家を特定空き家に指定されないためには、以下のような手段があります。

特定空き家に指定されないための手段

- 住んでくれる人を探す

- 利活用する

- 売却する

- 解体して更地活用

次項よりそれぞれご紹介します。

住んでくれる人を探す

まずは、家族や親族のなかに誰か住んでくれる人がいないか確認します。

誰も住んでおらず、維持管理がされていない空き家は、人が住んでいる家屋よりも早く傷んでいきます。

人が住み定期的な換気や清掃が行なわれることにより、傷むスピードを抑えることができます。

利活用する

- 借家

- 民泊

- シェアハウス物件

しかし空き家は元々古いため、活用するためには大きなリフォームコストが必要になる場合も多々あります。

リフォームをしない代わりに、DIY賃貸など、入居者に安く貸し、入居者が自由にリノベーションできるようにする方法もあります。

売却する

空き家を持っていても将来的に誰かが住んだり、利活用する予定がない場合は売却する方法もあります。

実家の場合は売るとなるとさびしい思いもあるかもしれませんが、空き家を所有し続けることによって以下のリスクが発生します。

- 屋根や外壁が劣化により崩壊する

- 庭木が伸びることで近隣トラブルに発展

- 災害時に崩壊の危険が高まる

- 犯罪に巻き込まれるリスクが高まる

- 放火や延焼が起こる可能性がある

- 管理不全空き家や特定空き家に指定され税負担が増加

解体して更地活用

空き家の維持管理は必要ですが、家が遠方にある場合は定期的な管理が難しいケースも多々あります。

その場合は、建物を解体して更地を活用する方法もあります。

- 家自体の管理をする必要がなくなる

- 活用の幅が広がる

更地にした後の活用方法として、以下などがあります。

- 更地を駐車場や貸しコンテナにする

- 新築へ建て替える

同時に、固定資産税や都市計画税の負担が上がるデメリットもあるため、事前に解体後の活用計画を見極めましょう。

- 住宅用地の特例が受けられないため、税金が大幅にハネ上がる

- 多額の解体費用がかかる

建物の構造や面積によっても異なりますが、木造2階建て、30坪程度の建物の解体費用はおよそ120万~200万円程度です。

建物の構造や面積以外にも、アスベストの有無や敷地の前の道幅などコストが左右される条件があります。

詳しくは以下でご紹介しておりますので、併せてご覧ください!

関連記事

そのほかにも、自治体によっては空き家の解体に助成金が出る制度も用意されています。

「空き家除去補助金」や「老朽危険家屋除去費等助成金」など名称はさまざまですが、空き家の解体や建て替えにかかる費用を助成してくれる制度で、制度の有無や適用条件、金額は異なります。

以下のシリーズで、東京都内の助成金制度をご紹介しています。

一方で、建て替えて活用する場合にはアパートやマンションなどの物件、貸店舗などがあり、建て替えにより収益が上がることも期待できますが、これらも借入の返済にどれだけ余裕があるかなどの現実的なリスクもふまえた上で、入念に経営計画を立てておかなければいけません。

相続物件について気になることがある場合は

相続や、物件の活用方法や費用ねん出について気になることがある方は、私たちにご連絡ください。

- 空き家を適切に管理しないと特定空き家・管理不全空き家に指定されるリスク倍増

- 空き家の活用方法は何通りもあるが自分で選択するのは難しい

- 空き家の解体や建て替えには自治体の助成金を活用できる

- 現在、無料の空き家現地調査を実施中!

- 空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて、最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。